【実験を重ねると、意外な結果や、なんだ!そうだったのか・!が連発された】

2004年、東海大学工学部応用物理学科、工学博士の渡部由雄教授から突然お誘いを受けました。渡部教授は、流体工学で博士号を取得されたその道の権威の方です。その当時教授は『水琴窟』についての研究を進めているので、是非一緒に実験をしたいとの事でした。

教授は『科学的視点』から、私は『実践的視線』から『水琴窟の滴や音』についての考察を国際論文に掲載する目的で研究を開始しました。

今まで市販されている水琴窟に関する文献には、科学的な追求が不十分であり、作り手として参考になる資料がなかったのです。私はこの両方面からの実験に非常に興味があり、幸運なことと思いました。

教授から事前のデータを紹介されながら説明を受けると、今まで曖昧にしていたものが確信となるのです。

例えば以前から滴の最大直径値は『6㎜』というのは知っていましたが、実際にそうなのかを自分の目で確かめたいと思っていました。

落下表面を加工した私の甕(カメ)では、いったい直径何mmで落ちているのか?すなわち、私が良いと思ってやっていた甕の加工技術は正しかったのか?・・これを知るよい機会でもあったのです。

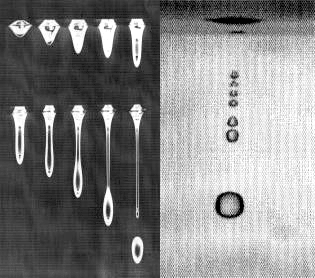

甕の天井から落下する滴の状況

音を発する滴は、天井で切り離された『大きな主水滴』に、小さな『従水滴』が数個、後を追って落ちていきます。

『小さな主水滴』は、音を発しないものも多く、それらは『従水滴』が後を追うことはありません。

ちなみにスポイトなど突起物から落ちる水滴は小さく、音は発せられません

続きを読む