【実験を重ねると、意外な結果や、なんだ!そうだったのか・!が連発された】

2004年、東海大学工学部応用物理学科、工学博士の渡部由雄教授から突然お誘いを受けました。渡部教授は、流体工学で博士号を取得されたその道の権威の方です。その当時教授は『水琴窟』についての研究を進めているので、是非一緒に実験をしたいとの事でした。

教授は『科学的視点』から、私は『実践的視線』から『水琴窟の滴や音』についての考察を国際論文に掲載する目的で研究を開始しました。

今まで市販されている水琴窟に関する文献には、科学的な追求が不十分であり、作り手として参考になる資料がなかったのです。私はこの両方面からの実験に非常に興味があり、幸運なことと思いました。

教授から事前のデータを紹介されながら説明を受けると、今まで曖昧にしていたものが確信となるのです。

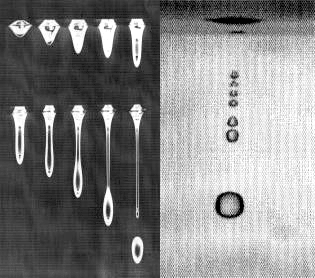

例えば以前から滴の最大直径値は『6㎜』というのは知っていましたが、実際にそうなのかを自分の目で確かめたいと思っていました。

落下表面を加工した私の甕(カメ)では、いったい直径何mmで落ちているのか?すなわち、私が良いと思ってやっていた甕の加工技術は正しかったのか?・・これを知るよい機会でもあったのです。

甕の天井から落下する滴の状況

音を発する滴は、天井で切り離された『大きな主水滴』に、小さな『従水滴』が数個、後を追って落ちていきます。

『小さな主水滴』は、音を発しないものも多く、それらは『従水滴』が後を追うことはありません。

ちなみにスポイトなど突起物から落ちる水滴は小さく、音は発せられません

滴の計測結果

淡水での実験では、ガラス製の時計皿と、私が加工した甕(カメ)を使用しました。

時計皿は6.9㎜、甕は6.5㎜。いずれも直径6mm以上でした。

そして海水で試してみると、なんと7.3㎜!もっと多くの素材で試せば、面白い結果が出ると思いますが、時計皿や海水では、大きな欠点が判明しました。

時計皿は、数10秒経過すると、滴が小さくなっていく現象が見られます。これは表面がつるっとしすぎる原因に関係します。よって甕の水門の落下面はザラつく様に加工をする必要があります。

海水では、不純物が多いために天井が汚れ、これもやはりしばらくすると滴が小さくなって行きます。

水源については、不純物のないきれいな水が最適との結果になりました。

水琴窟には、大きな滴が必要です。甕の底に穴をあけてすぐに地面に埋めるのでは失敗音が多くなるため作品のクオリティーは低くなります。

滴の落下面を滑らかにしかもザラつきのある加工をしなければ、大きな滴は望めません。小さな滴は音が小さかったり、鈍い音がしたり、鳴らない物もあります。

また甕の形状によっては、滴どころか甕の内側を水が伝っていく物もあり、これもまた当然加工しなければ滴は生まれません。またその他の特殊な加工を加えることで水琴窟は、昔のものとは比べ物にならないくらい音に磨きがかかり、様々な音階を奏でる事ができます。

その他、滴の落下距離は30~50cmが最も大きい音になる事が分かりました。

30cm以下では、スピードが足りず衝撃音は小さくなります。また60cm以上になると、滴が壊れて空中で分散する現象が多くなります。

音の計測結果

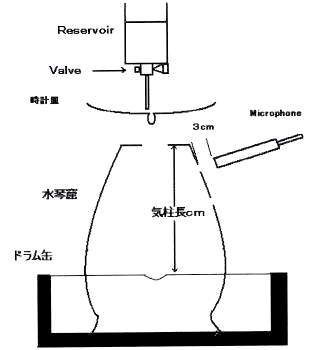

水琴窟の音の大きさ(音圧)を計測します。この時の条件は直径500㎜高さ600㎜の唐津の古甕(水門の加工済み)を使用します。

甕を伏せて水深を150㎜にして水門から水を1秒に2滴流し込みます。水門内の天井から4ヶ所程に分散して滴が落ちていきます。この時の音を水門で音圧を10分程計測すると、最も多いものは75~90dbでした。

興味深いのは、甕の上部から150㎜ほど下に横穴を作り、そこから計測すると音の伸びもよく、最高値は100dbを超えるものも計測されました。

では、db計測器を甕の内部に入れて計測するともっと大きな音になるのでは・・、しかし逆に音圧は小さくなったのです。なぜこのような結果になるのかは、今のところ謎ということです。

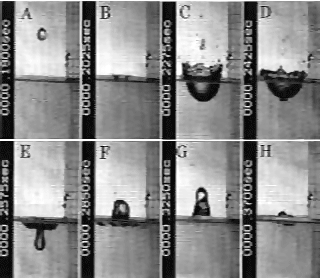

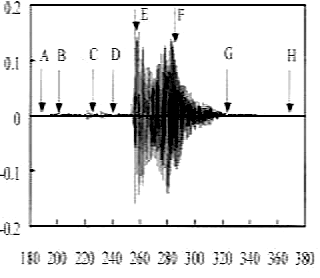

滴が衝突したときの液面と音波

大きな水滴が水面にぶつかる様子です。

Cは主水滴が水面にぶつかったときです、このときグラフのCを見ると音の波長は見られません。

Dで、主水滴に続き従水滴が窪みに衝突し、Eの従水滴により気泡が作られFで気泡が作られる。水琴窟の音源は、まさにこの時の音なのです。

Fで作られた気泡は、H後も水面に浮かんでおり、やがて消えます。

滴が水面にぶつかる音ではなく、実はその後を追う従水滴に起因する音でした!

上の画像と表を見比べると、非常に不思議な現象が観察できます。

私達は今まで写真B、あるいはCの場面で音が発せられると思っていましたが、実は音が鳴り始めるのは、グラフではEの場面です。Eの下にできたくぼみは、従水滴によって作られた気泡です。気泡ができて水面に浮かび上がりますが、音はまさにこの気泡ができるときに発せられます。

水琴窟の音は従水滴が作っているもので、主水滴のぶつかる音ではないということです。小さな子供の水滴が音のカナメだなんて、目からウロコです!

水琴窟の音の秘密は、水滴が水面にぶつかる過程の、肉眼では見えない一瞬に隠されているのです。

音については、もちろん甕(カメ)の特性によりそれぞれ違いがあります。教授は数個の甕を使用して、その音源、振幅、周波数など、様々なデータ-を求め、膨大な資料を作り続けています。

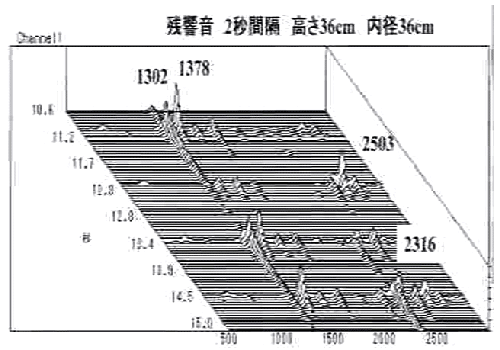

図のデータは、滴の残響音の周波数です。唐津甕(H700×W500・壁厚12)を使用したものの一例です。

気柱長(水門から水面までの距離)500㎜、観測口は、水門上部より40㎜下の横穴(φ30㎜)です。

このデータでは、4個(縦列)滴を落としています。一滴が水面に衝突した甕の響の周波数(右列)ですが、1302Hz/1378Hz/ ? Hz/ ? Hz音の大小有りの1~5つが同時に発せられています(上列)。

水琴窟の音というのはドやレといったようなひとつの音階ではなく、同時に複雑な音が和音で発せられていることが分かります。

当然甕の特性、滴の落ちる位置など、条件によってこのデータに違いは出ますが、およそ700~2800Hzに集中しています。これは人間の声とほぼ同じ周波数帯です。

滴の音波は0.08秒程(水面にぶつかる瞬間に発する音の長さ)ですが、甕の反響(残響音)により2秒以上、25倍以上の長時間になります。(注’甕の種類で音波の長さは様々) 甕の反響(残響音)のことを水琴窟では余韻と言います。

この余韻が長いほど人の耳には、やさしく心地好い音となって聴こえてくるのです。

実験に使用した唐津甕 ⇑(H700×W500・壁厚12)

まだまだ未知の部分が多い水琴窟は、実験で得たものが何よりも信憑性があります。このデータは自分に自信を持ち、奮い立たせる特効薬のような気がしました。

しかし、いつかある人から、『隠された部分があるから魅力を感じるのであって、このように水琴窟を科学するのは、神秘性がなくなってしまうのでは…』という意見を頂いた事がありました。

確かに、愛好家の立場でならそれで良いのでしょう。しかし私は職人の立場ですから、今までの物よりクオリティーの高い物を提供するために、これらの事を知っていると知らないのとでは、作品に大きな差がでると信じています。私は黒子に徹して愛好家には、ないしょにすることで良いかと思います。

なぜ音が悪いのかを理解すると、職人としてやるべきことが多くなります。

まだまだ分からない部分がたくさんあります。この先も多くの驚きの発見をしたいと願っています。

改めて渡部由雄教授、関係者に感謝をいたします。

◆研究結果の詳しい資料は、谷口旦/渡部由雄、両教授のレポートをご覧ください。

2003.04