三島市内から10分程度の箱根西麓に設けてある田村造園の作業所です。

庭石や植木、また庭土や砕石などの置き場として使用しています。特に剪定や伐採で出た枝などの粉砕作業や残土処理など、この土場がなくては造園業は出来ません。奥く側に下がった傾斜地で、杉林の手前までが敷地です。

tz_master のすべての投稿

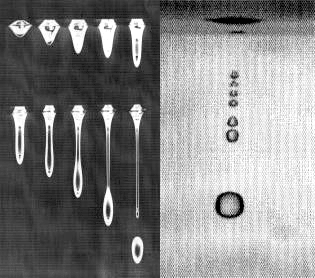

マイスター 田村の歴代置き型水琴窟

販売終了

試作品

・現在販売している置き型水琴窟は・

進化する音へのこだわり

1993年に水琴窟コンサートを始めるようになってから、30回以上の公演をしています。

当初は演奏者のバックにただ水琴窟の音を増幅して流すのみでした。私と水琴窟がステージに上がって、見せるコンサートになったのは途中からのことです。

コンサートでは、ステージ用に作った移動型水琴窟(スペースサウンド)にマイクを直接入れて音を出すため、水琴窟の音は実にリアルです。

ステージにスペースサウンドをセットするときは、毎回その度に滴の落ち具合を、微妙に甕を傾けて調整しています。なぜなら、水滴を3箇所以上から落したいからです。そうすることで音に変化が生まれ、感動的に演奏と融合することが可能なのです。しかし、これが結構時間が掛かって大変。

ところがある日、ハッとひらめいたのです。そんなに大変な思いをしなくても、良い方法が分かったのです。

滴の落ちる表面を、予め3箇所以上にコブ状のものを加工しておけば良いのです。

2002年5月静岡県駿東郡長泉町 如来寺に水琴窟を製作するときのことです。

偶然、何日か前から水琴窟の様子を撮りたいとNHK静岡放送テレビが取材に訪れていました。

水琴窟の作り方を、くまなくカメラ撮りしたいとの事。今まで水琴窟を取材したくても、なかなかその中身を見せたがらない業者達に苦戦し、取材陣も今度こそはと期待していたようです。

過去には様々な甕を試したのだが…

カメの加工の様子(2002年頃)

この頃は、常滑の素焼きも使っていたのですが…徐々に決定的欠陥が分かってきた!

甕の天井の6箇所以上から滴が落ちるように加工。これで様々な音階やランダムな‘間’が生み出される。

〈水門加工・・水を操る?!この技を磨かねば、癒しの音は完成しない!〉甕は独自に設計企画した強度のある堅焼きもの以外は、使用しなくなった。(2010年以降)

続きを読む

滴と音の秘密をさぐる

【実験を重ねると、意外な結果や、なんだ!そうだったのか・!が連発された】

2004年、東海大学工学部応用物理学科、工学博士の渡部由雄教授から突然お誘いを受けました。渡部教授は、流体工学で博士号を取得されたその道の権威の方です。その当時教授は『水琴窟』についての研究を進めているので、是非一緒に実験をしたいとの事でした。

教授は『科学的視点』から、私は『実践的視線』から『水琴窟の滴や音』についての考察を国際論文に掲載する目的で研究を開始しました。

今まで市販されている水琴窟に関する文献には、科学的な追求が不十分であり、作り手として参考になる資料がなかったのです。私はこの両方面からの実験に非常に興味があり、幸運なことと思いました。

教授から事前のデータを紹介されながら説明を受けると、今まで曖昧にしていたものが確信となるのです。

例えば以前から滴の最大直径値は『6㎜』というのは知っていましたが、実際にそうなのかを自分の目で確かめたいと思っていました。

落下表面を加工した私の甕(カメ)では、いったい直径何mmで落ちているのか?すなわち、私が良いと思ってやっていた甕の加工技術は正しかったのか?・・これを知るよい機会でもあったのです。

甕の天井から落下する滴の状況

音を発する滴は、天井で切り離された『大きな主水滴』に、小さな『従水滴』が数個、後を追って落ちていきます。

『小さな主水滴』は、音を発しないものも多く、それらは『従水滴』が後を追うことはありません。

ちなみにスポイトなど突起物から落ちる水滴は小さく、音は発せられません

続きを読む

音の良さは、甕(カメ)で決まる!

現状の水琴窟は、その中身の甕(カメ)といえば、たとえば田舎の家の裏庭に転がっている水甕や漬物甕などの古甕を利用して作ることが多く、近年では近隣の外国から輸入された水鉢なども安く出回っているため、それらを使う業者も少なくありません。

私も昔はそんな感じでしたが、いくつもの水琴窟を手掛けるにつれ、より余韻の長いものや、地震で壊れない硬い素材、焼き具合、形状、そして見た目の美しさなども徹底的にイメージを膨らませました。

全国の産地を何年か費やして探し、2006年やっと巡り合えた一人の陶工にお願いして理想の大甕を作ることになったのです。

それから数年後、その陶工が、高齢を理由に引退をしてしまいました。近頃では大物を焼く窯元が希少になり、替わりの陶工を探すのに苦労を強いられるのです。

しかしまた縁あって出会えた陶工に、以前と同じ設計で甕を作らせたのですが、これが前の物にも増して余韻が長く、音も透き通っていたのです。

土質や焼き方が変わっていないのに、なぜこんなに音が違うのか? そのなぞは水門などの加工時に分かった事ですが、陶器の中に、気泡が出てこないのです。要するに、粘土を練る工程で手を抜いていないということです。結果的にそれが余韻の長さに現れるのです。通常の甕の使い道は、水などの液体を入れるものですから、水さえ漏れなければ甕の機能が果たせるのですが、水琴窟で重要なのは音ですから、素材が締まっていなければならないのです。

今度のは丁寧で出来映えも美しい。これは腕のいい、こだわりのある貴重な職人だったのです。

というわけで、私の水琴窟はその時以来、各段にすばらしい音の甕を手に入れたことで、オーナーの方々には、自信を持って自慢が出来る水琴窟の提供を可能にしたのです。

2012.05